”いま” に満足しきれない理由

生涯を終えることを確信した最後の夜。あなたは横たわり、もはや自由に起き上がることもかなわない。その傍らにふと、”得体の知れないもの” が現れ、あなたにこう問いかける。

おまえがこの世に生きてきた事実、また生きてきた人生のすべてを、わたしは知っている。おまえは、今まさに終えようとしているその人生を今一度、なにひとつ変わらず生きねばならない。

そこに新たなものは何ひとつとして無く、あらゆる苦痛とあらゆる快楽、思考や病、すべてが同じように、同じ順序で繰り返される。いや一度ではなく何度も、何度も繰り返される。おまえはその宿命を呪うか?または ーー これ以上の祝福はないと答えるか?

これは、フリードリヒ・ニーチェがのこした「永劫回帰」の一節を意訳したもの※。

この問いを、「おまえの人生は、全く悔いの残らないものだったか」という意味で迎えるならば、あなたはどう答えるだろう。

『最高の人生だった。あなたが何者なのか知らないが、今の私には神のように見える。もう一度同じ人生を繰り返すことができるのなら、喜んで繰り返そう』

そう答えることができるだろうか。

原作『悦ばしき知識』で問いを投げかけるのは「デーモン」とされ、「生涯を終える日」ではなく、「ある日、もしくはある夜なり」とされている。以降も、永劫回帰の個人的解釈に基づいた引用として進めている。

また永劫回帰は、『悦びのとき、私たちは永遠を欲する』ため、『一度でも、ある悦びの再来を欲した者は、一切が回帰することを欲したことになる』思想と解釈している。

(当時の社会的思想の排除、その他の意志や価値、本人の体験による思想背景などについては割愛)

「”これから” どのように生きていくか」を考える

いま、私がこの瞬間に死ぬとなればこの宿命は受け入れ難いかもしれない。

大きな失敗や挫折、予想もできなかった喪失、病。心が折れきってしまうような「痛み」を何度も経験したいま、永遠に回帰し続けるこの宿命には、少なからず抵抗を感じてしまう。まさに深い悲しみのさなかにいるときであれば、絶望さえ感じるかもしれない。

となると、これまで困難を乗り越えてきたつもりでいた「経験値としての自信や充足感」に、疑念さえ湧いてくる。『あの困難があったからこそ、いまの自分が在る』とはよく言ったもので、そんな確信じみた言動さえも簡単にできるものではなくなってしまう。

いざこのような問いを突きつけられたなら、私は即答できない。どこかで迷いが生じるだろう。

それに、私はまだ何も成し遂げていない、という感覚がどこかにある。

それが抵抗感の一番の原因のようにさえ感じる。

物語のなかでよく見かけるような、心から満足した顔で、喜んでこの人生を繰り返そう、と答えられるようになるためにはいったい何を成し遂げればよいのか。それすら定かでない。

だから私は、【いつかその宿命を心から受け入れられるようになるために、”これから” するべきこと】を考えようと思う。

「自己実現」を追い求めるという盲目

これからの人生において、深い悲しみや苦しみを経験せずに生きていけるだろうか。

それはまず不可能だろう。

そんな痛みの経験を繰り返しながらも、それらを癒やし包み込むほどに、生きる歓びを抱けるだろうか。そのためには、どう生きればいいのだろうか。何を成し遂げればいいのだろうか。

自分の人生に、いまの私はなにを求めているのだろう。その欲求はどんなものなのか。

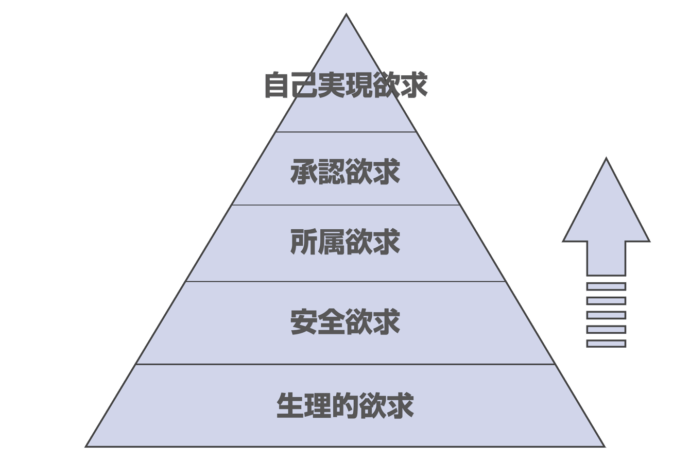

まず私が思いつくのは、心理学者のアブラハム・マズローが説いた欲求段階説。人間の欲求は、食事、睡眠、排泄などの生理的欲求から順に高次なものへ、やがて自己実現欲求へと進化していくとされているものだ。

少なくとも現代の日本においては(たったいまにおいては)生理的欲求と安全欲求を満たす環境はほぼ整っている。ほとんどの日本人は、所属欲求以上の次元で暮らしていると言える。

所属欲求は「誇れる集団の一員でありたい」「仲間だと思われていたい」といったもの。承認欲求は「注目されたい」「尊敬されたい」といったもの。これらの欲求を充たした人間のみが、自己実現欲求に目覚めるという。

自己実現欲求とはどんな次元なのだろうか。マズローによれば、承認欲求が40%充足させられれば移行できる段階とされている。

また、「文化をも超越した欲求体験」などと表現されており、常人離れした一握りの人間 ーー アインシュタインやリンカーン、ルーズベルトなどが、その次元に行き着いていたであろう代表例として挙げられている。

私たちの多くは、所属・承認欲求の世界で生きている。承認欲求が40%も満たされていないかどうかの議論はさておき、果たしてマズローの言う意味での自己実現欲求段階へ向かおうとしているのだろうか。そもそも、その段階を目指すべきなのだろうか。

私たちが本当に欲しているもの

現代では、所属・承認欲求と自己実現欲求の境界線が曖昧になっているように思う。「自己実現」という単語が、本来よりずっと広い意味合いで使われているように感じるのだ。

「自己実現」。単語ひとつを拾うと、たしかにとても響きがいい。昨今、実際に使われている意味合いとしては、「昔の社会では叶わず、現代の時流で可能となった、より高次な夢の実現」「個人的な志向がたっぷりと含まれた夢の実現」といったところだろうか。

マズローの段階説から離れたうえで使われるのであれば問題ないが、交えるとなるとおかしな現象が起こってくる。

一般的な視点で考えると、ほとんどの人間が事実として労働者であり、そこから抜け出すことをどこかで望んでいる。「豊かな経済力と時間、自分だけの生きかた」を欲している。これらの欲求も自己実現欲求と呼べるのだろうか。そうであれば、自己実現者でさえ抱きうる欲求がある。

これはほとんどの人間が本能的に望んでいる願いではないだろうか。そしてこの欲求は ーー 場合によっては生理的欲求とも言えるかもしれないが ーー 所属・承認欲求の感覚に近い。

後世にのこる建造物の建設に携わる。人々の心を動かす作品を創り上げる。社会を動かすような事業をおこす。人生を通して学んだ理を我が子にあますことなく伝える ーー

こういった夢や願いたちは、この世に、たしかに自分が存在したことを刻みたいという、所属・承認欲求であるように思える。表現をかえれば、「使命感を欲している」と言えないだろうか。

つまり私たちにとって、使命感をもった人生こそが、真に充足感が満たされる人生であり、それを望んでいる。だからそれぞれに「いかに生きるか」を模索する必要があるのだ。

「いかに生きるか」を模索する必要性

「いかに生きるか」を考えるうえでは、「成功」という曖昧なものに触れる必要があるだろう。

例えばこれを「経済的に豊かな生活」とし、”気がかりなこともなく自由な時間を謳歌している具体的なビジョン” を想い描くとする。そしてこれこそが私の自己実現である、真に望んでいるものであると定めたとき、その想い描く幸福感は、満たされ続けるものではなくなってしまう。

この場合の「成功」は、神谷美恵子のいう『官能的な快楽/陶酔』に近い。

官能的な陶酔もまた生命力の発現であり讃歌であることはたしかであるが、人格的な愛から切りはなされている場合にはその輝きは線香花火のようにはかない。

しかし束の間のはなばなしい光輝はひとの心の眼をくらませるほど圧倒的であるから、人格のもっと重要な部分がみたされないままにとりのこされていることを忘れさせる作用を持つ。

とはいえ歓楽のあとにはにがい後味が残り、そのにが味は暗黙のうちにこの快楽が生きがい感とはほど遠いものであることをものがたるのである。

神谷美恵子『生きがいについて』-「感情としての生きがい感」

神谷美恵子は、精神科医としてハンセン病患者たちと向きあい続け、直接的な深い交流をもった。その経験と文学などの広範な知識とともに、日本人の感性で、現代にも通ずる人間考察論をのこしている。

金銭を手にいれ高価なモノに囲まれ幸福感に包まれたとしても、充足感はやがて失われていく。一時的な幸福感に対する人間の欲望はきりがない。それはあらゆる歴史が教えてくれている。

神谷美恵子は、『生きがい感』と『幸福感』という言葉を使いわけ、その相違点のひとつとして以下のように言及している。

たしかに生きがい感は幸福感の一種で、しかもその一ばん大きなものともいえる。けれどもこの二つを並べてみると、そこにニュアンスの違いがあきらかにみとめられる。ざっとその主なちがいを考えてみれば、生きがい感には幸福感の場合よりも一層はっきりと未来にむかう姿勢がある。

たとえば、生活を暗たんとしたものに感じても、将来に明るい希望なり目標なりがあれば、それへむかって歩んで行く道程として現在に生きがいが感じられうる。

反対にはっきりした使命感を持つひとなどでは、現在の生活があまりにも幸福で、その幸福感が自分の使命感を鈍らせると感じれば、自我の本質的な部分ではかえって苦痛をおぼえるということもある。

神谷美恵子『生きがいについて』-「感情としての生きがい感」

生まれながらにして上流社会のなかに暮らしていたフローレンス・ナイチンゲールでさえ、表面では華やかな生活をしながらも精神状態は穏やかではなかった。

当時の彼女の日記には次のようなことが記されているという。

私が今いだいている思いや感情は六歳の頃から記憶しているものだ。何か一つの職業、仕事、必要なわざ、何か私の全能力を用い、みたすもの、それが私に本質的に必要なものだと私はいつも感じて来た。いつもそれにあこがれて来た。

私の思い出しうる最初にして最後の考えは看護の仕事だった。それがだめなら教育事業、それも若いひとの教育ではなく悪いひとの教育を・・・。あらゆるものが試みられた。外国旅行、親切な友人たち、何もかも。

ああ、私はどうしたらいいのだろう。望ましい青年だって? ばかばかしい! そんなもののどこが望ましいというのだろう! 三十一歳になった現在、私には死以外に何も望ましいものは考えられない。

神谷美恵子『生きがいについて』-「感情としての生きがい感」

暗中模索した彼女はその後、いだき続けた使命感にのっとり、道を切りひらいた。

しかしながら、ほとんどの人間にとっては「経済的に豊かな生活という意味での成功」を ”ひとつの目標” とする必要性があると言えるだろう。

生きていくために必要となる最低限の経済力は言うまでもなく、例えそれが『官能的な快楽/陶酔』の次元であろうと、その過程の中では多くの達成感やあらゆる人間・思想との出会い、貴重な技術を手にいれる可能性がきわめて高いからだ。

注意すべきは、官能的な成功 ”だけ” を盲目的に追い求めてはならない、ということである。それはすべての人間に約束されるものではない、ということを知っておかなければならない。

この類の成功は残念ながら、努力を惜しまず一生を賭しても、すべての人間が実現することはできない。少なくともこの国では、社会の仕組み自体がそれを許していない。政治思想に言及するつもりはない。私たちはこの時流において改めて『知っておかなければならない』のだ。

それでも私たちは、自身が生きる世界のなかで、悔いの残る人生を仕上げてはならないのだと、選択し、本能的にもがいている。どうすれば充足感に溢れた人生を過ごせるか、どこかで模索している。

この現象には物事の利便化も少なからず関係する。機械による単純作業、人工知能による自己学習の自動化が進む現代でこそ、人間に広がり続けていくジレンマとも言えるだろう。

私たちは「存在意義」を、 「いかに生きるか」を模索している。

いま、これまでに無い絶対感で、模索する必要性が示されている。

「生きている実感」を生み出すもの

次々と襲う挫折や喪失の痛みのなか、どのように生きていけばいいのだろうか。充足感に溢れた人生を過ごすために、何をすればいいのだろうか。人間はそれぞれの世界の中で、模索し続けなければならない。改めて、いまの私はなにを望んでいるのだろうか。

いまの私は、つねに「そのときの信念」をもっていたい。「そのときの生きがい」を掴んでいたい。おそらくほとんどの人間にとって、生きていくうえでかけがえのないことである。

この当たり前のような意志を実現させることは、これまで想像していた以上に難しいことのように、いまは思える。

実現させるためには、どんな悲しみのなかに倒れても、起き上がり、また新たな生きがいを見出し、歩いていくための原動力が必要となる。取り巻く環境が大きく変わろうと、「人生を張り合いのあるものとし続けるなにか」。そういうものが必要となるのだ。

「夢」や「成功」はいつも曖昧で、生涯の中で形を変え続ける。そして全ての人間に約束されるものではない。「生きがい」や「信念」でさえ、変えざるをえない残酷な事態は起こりうる。

例えば、いまの私にとっての「生きがい」や「信念」はなにか。家族、友人、仕事、身につけた技術、それぞれの場面における小さな価値感たち ーー どれもあてはまると言える。

しかし一方で、私は私の人生を、なにか他のものにすべて捧げる勇気は、もう無い。あくまで自分の人生を生きる中で、大切なものに出逢い、繋がり、この上ない歓びを感じていくのだろうと考えている。

その繋がりはのちに、喪失という痛みの源にもなりうる。

つねに原動力であり続けることは難しいのだ。

原動力。思考は移ろいやすく、情念や空想や疲労に左右される。活動は継続せねばならない。来る日も来る日も、日に何時間も。したがって、思考すなわち関係性に影響されぬ活動の原動力が求められる。絶対的なもの。

シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』-「偶像崇拝」

生きていくための原動力。私はそれを、自身の「成長」とする。

成長を原動力に、あらゆる痛みに耐えうる太い幹を自身のなかに生み出したい。

ひとつの枝葉が朽ち落ちても、ほかの枝葉から新たな信念や生きがいたちを実らせられるような、たくましい木を宿したい。地に根をはり、深く広げ、たくさんの知識や経験を養分として成長し続けていたい。これも一時的な夢、成功、生きがい、信念の類なのかもしれない。

それでもいまは、”生涯を通して” 歓びを感じられる源泉に思えるのだ。

誰もが残された時間で、経験できることは限られている。知りたいこと、挑戦したいこと、心が踊るようなこと。世界の成り立ちを知ることは叶わないとしても、精一杯生き抜くことはできる。生きがいに溢れた人生は作り出せるはずだ。

そのためには成長し続ける必要がある。どんな痛みの経験も成長の糧と捉えられるような人間になりたい。いまの私にとって「生きている実感」は成長のなかにのみ、生まれるように思う。

人生を「意味あるもの」へ組み上げる

『実存は本質に先立つ』。

捉えかたは様々であろうと、これは現代を生きるうえでも必要な価値感だ。

「私の人生の意味」は、まだ解らない。何のために生まれたのか、その本質となる目的はまだ解らない。解らなくてもいいのだ。実存するからには、その本質さえも自由に決めることができる。この価値感は、知り得ないものに執着してしまうとき、勇気を与えてくれる。

私たちが「生きる意味があるか」と問うのは、はじめから誤っているのです。つまり、私たちは、生きる意味を問うてはならないのです。人生こそが問いを出し私たちに問いを提起しているからです。私たちは問われている存在なのです。

私たちは、人生がたえずそのときに出す問い、「人生の問い」に答えなければならない、答えをださなければならない存在なのです。

生きること自体、問われていることにほかなりません。私たちが生きていくことは答えることにほかなりません。そしてそれは、生きていることに責任を担うことです。

ヴィクトール・フランクル『それでも人生にイエスと言う』-「生きる意味と価値」

フランクルは、ナチス・ドイツの収容所で家族を虐殺され、ひとり生き残った。まさに地獄を眼前にし、終戦翌年の講演で語った一節だ。

私たちは、自分の人生が出してくる問いに、答え続けることができる。その瞬間を、「意味のあるもの」にすることができる。それが実現されなければ、その瞬間は永遠に失われる。

私たちが不死の存在だったら、私たちはなんでもできただろう、しかしまたきっとなにもかもあとまわしにすることもできただろう

(中略)

私たちは、いつかは死ぬ存在です。私たちの人生は有限です。私たちの時間は限られています。私たちの可能性は制約されています。こういう事実のおかげで、そしてこういう事実だけのおかげで、そもそも、なにかをやってみようと思ったり、なにかの可能性を生かしたり実現したり、成就したり、時間を生かしたり充実させたりする意味があると思われるのです。

死とは、そういったことをするように強いるものなのです。ですから、私たちの存在がまさに責任存在であるという裏には死があるのです。

ヴィクトール・フランクル『それでも人生にイエスと言う』-「生きる意味と価値」

私たちは生涯、重ねられる瞬間に対して、応答し続ける責任を担っている。あらゆる状況に対応しなければならない。同時に、人生を充実したものにするよう努めることができる。苦難を乗り越え、成長し続け、「生き抜く」ことができる。

苦難と死は、人生を無意味なものにはしません。そもそも、苦難と死こそが人生を意味あるものにするのです。

ヴィクトール・フランクル『それでも人生にイエスと言う』-「生きる意味と価値」

この一節における「死」は、自身の死だけでなく、生きるなかで対峙する他者の死も含まれる。

私たちはこれからも、悲しみの経験を避けることはできない。最後まで向き合い、答えを出し続けなければならない。たったいまのように、痛みを伴うときこそ、向き合わなければならない。これまでの自分を乗り越え、成長することができる絶好の機会なのだ。

ヴェイユは、歓びとは実在性の感覚の充溢である、という。いまここに在るという実感 ーー 「生きている実感」とも言えるだろう。たしかに私たちは、多かれ少なかれ、それを実感したことがある。私は、ふとした瞬間に気づく自身の成長に、歓びを実感してきたのだった。

この世界にはなんの価値もない、この生になんの価値もない、とうそぶき、その証左に悪をもちだすのは愚の骨頂だ。それらになんの価値もないのなら、悪はそこからなにを奪うというのか。

(中略)

魂のすべてをあげて知る、自分は無であると。無であることの歓び。

(中略)

虚無にして真空である苦しみのなかにこそ、いっそう充溢せる実在性をみいだすべく努めねばならない。おなじく、死をよりいっそう深く愛するには、生をしっかりと愛さねばならない。

シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』-「不幸」

痛みを受けとめ、注視する。自身を掘り下げ、応答する。意味を見出し、成長する。

人生を意味のある、愛せるものへ組み上げていく。

死、それは成長の最終段階

エリザベス・キューブラー・ロス

医師として終末医療に従事したキューブラー・ロスの著書名。

多くの人間の最期を看取り続け、この言葉をのこしている。私たちが自身の終末を想うとき、「希望を感じられる ”事実”」として響く。

成長し続けたとして、人生の意味どころか、その末になにが得られるのかさえわからない。どこに行き着くのかさえわからない。それでも、生涯最期のときにまで成長を実感できるのなら、それはぜひとも経験したいものに思える。最期まで生き抜く価値はじゅうぶんにあると思える。

そしていよいよ生涯を終える最期のとき、あの「永劫回帰」の ”得体の知れないもの” に問いかけられたら ーー「もちろんだコノヤロウ」と言ってやるのだ。